2023年3月10日下午,“复旦-上中导师制计划”科研实践项目参与学生,在许建丽老师、牛艺儒老师带队下,前往复旦大学电磁波信息科学教育部重点实验室。中国科学院院士、信息科学与工程学院教授金亚秋,电磁波信息科学教育部重点实验室团队成员及参与科研实践项目10位学生和带队老师出席活动。

金亚秋院士介绍了本实验室的各个学术方向。随后,参与学生与各自导师基于上一次的学习任务,交流科研目标、研究内容、具体实施计划等议题。实验室导师期待学生不断熟悉各自领域的学术研究,并能做到创新,通过深入实践,提前锁定学术兴趣和方向,积累学术成果。

(金亚秋院士做相关知识科普)

(同学们认真听讲)

(合影留念)

学员感悟

田宸宇同学是这样描述此次复旦计划江湾行的:“在这次的复导课程中,金院士首先用简洁而生动的语言为我们介绍了实验室的概况,包括空间被动主动空间遥感,计算电磁,人工智能ATR-微波视觉,导航时空定位和电离层物理建模以及光通信及毫米波通信。金院士尤其强调,高中生应该拓展视野,树立远大志向。接着,我的导师通过对开普勒定律的推导,介绍了有关空间运行轨道的相关规律,同时引导我从多角度思考航天的意义,积累多方面的知识。”

姚奕丞同学说:“通过聆听金亚秋院士介绍的过程中,我了解了遥感系统的工作原理以及空间微波遥感的应用等内容,大体上明白了实验室的研究方向与目标。介绍结束后,我与导师交流了我阅读文献的感想。然后导师的一位研究生教我海平面的建模,我从中学习了粗糙面的高度起伏的谱密度函数和生成随机粗糙面的方法,明确了我下一个阶段需要完成的任务。在这次活动中我有很大的收获。”

黄钰涵同学说:“这次复导计划中与谭老师的交流让我学到了很多。我们首先解决了一些上次资料中的疑惑,随后他接着上次交流为我讲解有关雷达的一些基本知识。然后他为我介绍了实验室里的一些仪器和他们的基本使用原理,包括雷达的电磁波发射接受、障碍物识别、目标跟踪、轨迹绘制、盲点处理等等。目前我们的计划是在接下来两个月的时间里由我学习并完成使用雷达探测器对某一运动目标的轨迹绘制和分析,在此基础上,逐渐增加目标和障碍物,把轨迹复杂化,并改进原来的实验。这需要我夯实基础理论知识,并在实验室反复操练,最终得出成果。”

王子依同学说:“今天有幸听了金院士关于空间微波通讯的介绍,在微波遥感方向上有了初步的认识与了解。空间微波通信有着极为广阔的发展空间与应用价值,SAR合成孔径雷达有着很高的科研价值。后来在与导师谈话中进一步了解调频连续波雷达,从理论到实践再到创新,即科研的过程。导师也分享了最为高效的科学论文阅读方法与技巧。这次活动中,我对自主学习与科研有了更新的认识,针对所选方向的学习也逐步深入。每次来到复旦都会感觉到知识从不仅限于课本,而是面向未知,走向未来。”

姚智旸同学说:“本次活动让我对遥感技术和无人机的操作有了更加深入的了解。以无人机自主感知定位一体系统为例:由于无人机具备低成本和战术灵活性,是实施突防战略任务的重要手段,故需建设一体化无人机群。在无人机的操作方面,我学习了小型无人机的飞行以及摄影等一系列基本操作,同时了解了与无人机定位有关的知识。今后的复导活动中,我将继续秉持认真思考,谨慎求是的态度,发展兴趣、拓宽视野,不断追求新的突破。”

王淇瞻同学说:“今天的活动中,我先向柳老师汇报了自己阅读《行星微波遥感理论概述》一书后的收获,然后我与老师交流了关于科研目标、研究内容、具体实施计划等议题。老师给我布置了阶段性的任务,并为我搜集了一些参考资料。在接下来的两周内,我将着手查找有关一个近地小行星的相关资料,该小行星可能在数年后被“天问二号”探测。作为上海中学的高一学生,我为自己在这个年纪就能接触到研究生科研团队而感到荣幸。因此,我要充分利用课余时间,努力学习相关知识,完成任务,并多与导师沟通,来拓宽视野,提升能力。”

徐诚浩同学说:“首先,金院士向我们做了关于新时代雷达技术应用与前景的报告。金院士用通俗易懂且生动的语言向我们解释了几种雷达与技术的主要特点与技术要点,让我们对金院士实验室的研究内容与担负的重大使命有了更深入的了解。接下来,我与导师王海鹏教授进行了进一步的交流。我向王教授介绍了我寒假学习的成果,并与他共同探讨学习中遇到的问题。此后,王教授了解到我有一定的编程基础,于是请一位研究生师兄向我介绍相关编程内容的学习方法,并共同商讨了下阶段的学习目标。经过这次活动,我对课题相关的专业知识了解更加深入,也更加明确了我在复旦导师计划的学习方向与目标。”

刘新东同学说:“本次交流中付海洋老师的两位研究生教授了我很多东西,譬如牛顿迭代法,单点定位,伪距等等,并为我耐心答疑解惑,我收获良多。此外,我还通过许多电脑上的仪表图像,初步对卫星导航有了些了解。这次交流以愉快收尾,同时给了我很多信心。”

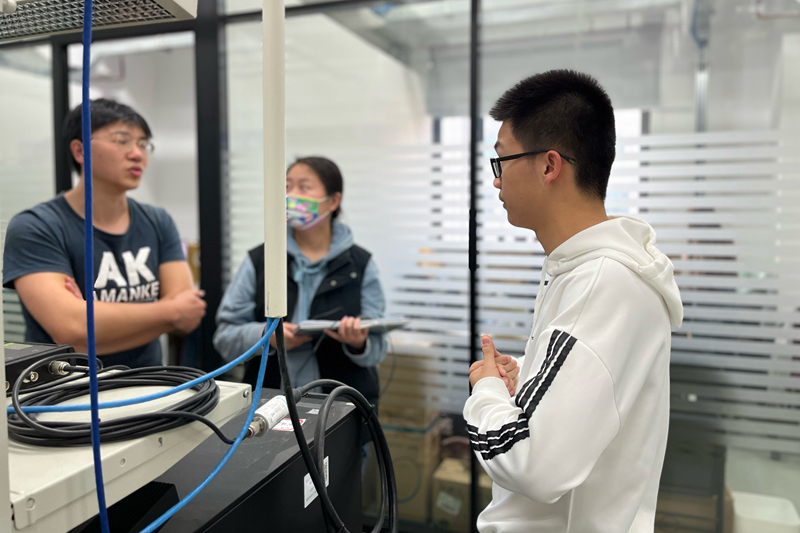

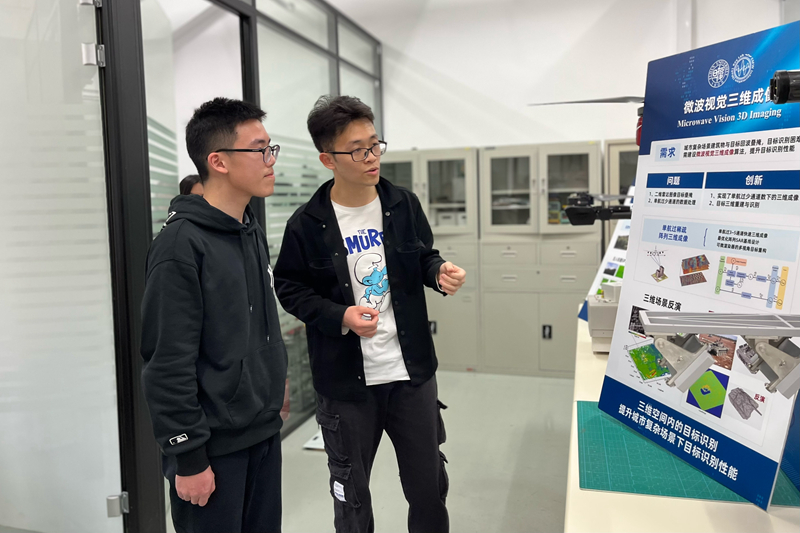

(指导教师和学生一起做交流)

(文:科研实践项目参与学生\图:许建丽、牛艺儒\编辑:胡晨)