“上中-复旦导师制计划”医学微课程——神奇的皮肤和奇妙的激光

2022年11月20日,来自上海复旦大学医学院华山医院皮肤科的吴家强医生在图书馆四楼为同学们带来了一场别开生面的讲座。讲座主题为“神奇的皮肤和奇妙的激光”。

作为上中校友,吴先生先回忆了一些在母校的往事,激起了同学们的共鸣。接着,他从皮肤的结构、皮肤的功能、皮肤病的症状等角度向同学们介绍了皮肤科的一些基础知识,并以生动的语言和图片向同学们介绍了常见的原发性与继发性症状。吴先生还带来了一些常用药物,给同学们进行观察试用,也作为学生们回答问题的奖励。

在此之后,吴先生向同学们介绍了激光技术在皮肤病治疗上的应用,也解答了学生们的一些疑惑。

最后,吴医生向学生们推荐了上医,祝有志于学医的同学们都能成功进入上医实现自己的理想。

(撰稿:高一(8)班 周筱影\摄影:何津焘\编辑:胡晨)

“上中-复旦导师制计划”物理微课程——物理通史

来自复旦的物理教授刘老师在第一节微课给同学们大致介绍了自古至今的物理通史。科学这样一个在古代被称为“自然哲学”的学科在发展当中自然发生了许许多多有意思的故事。古希腊的光学——视觉、古代中国许多为人熟知的哲学家、文学家其实也是物理学家、《墨经》中的光学……等等。教授用通俗易懂而贴近生活的例子给同学们介绍了物理学的发展历史和最伟大的几个发现。不仅增长了同学们的见识,也让同学们在了解祖先们的伟大发现的同时,增长了民族自豪感。讲座结束时,同学们对刘教授的精彩演说报以热烈的掌声。

(撰稿:高二(10)班 李哲轩\摄影:何津焘\编辑:胡晨)

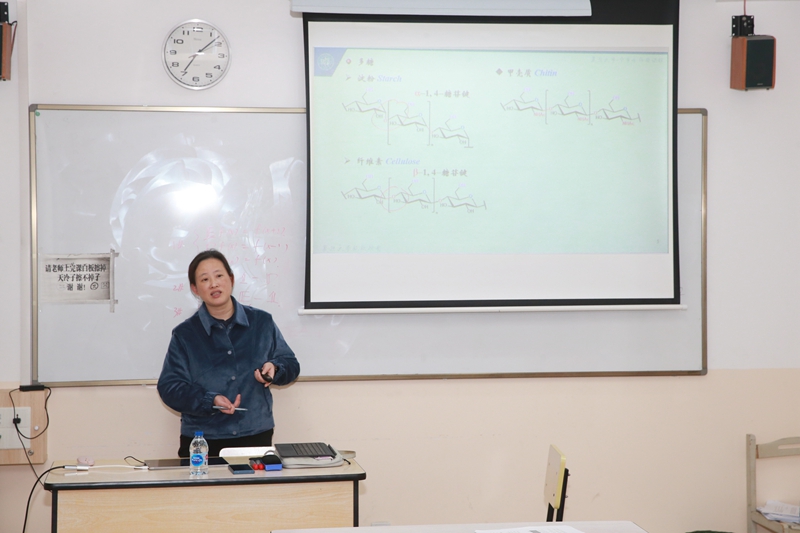

“上中-复旦导师制计划”数学微课程——数域概念和尺规作用

楼红卫教授首先介绍了这六节课涵盖的内容:数域、尺规作图、三次数学危机。本节课主要聚焦于数域和尺规作图。

楼教授首先介绍了尺规作图的几个基本要求,如:操作必须有限次,圆规只能做已知边长等等。之后他介绍了三大经典尺规作图问题——倍立方问题、三等分任意角问题、化圆为方问题,这也是经典的三大尺规不能问题。

然后,他介绍了尺规作图的基本理论:在给定一单位长度的前提下,可尺规做一个平面直角坐标系,稍加演化,可作出所有有理点。

教授介绍了群的概念:“对加减法封闭的集合”和数域的概念:“对加减乘除法封闭的集合”,并指出这两点的定义并不严格,代数数的概念:“不恒等于零的有力系数多项式的零点”。

经过一系列数学归纳法、代数基本定理的证明,可以发现代数数构成一个域。

这堂课给大家留下了深刻印象,奠定了数学理论的思想基础。

(撰稿:高二(1)班 桑宇昊\摄影:何津焘\编辑:胡晨)

“上中-复旦导师制计划”生物微课程——“遗传学与生命世界”——“古老”且“现代”的遗传学

吴燕华教授先从一张照片引入,介绍了中国现代遗传学奠基人——谈家桢。他在复旦大学建立了全中国第一个生命科学学院,生命科学是21世纪发展最快的学科之一,也对人类健康、社会发展、地球生存环境影响重大。吴教授希望让学生们通过这门课了解更多的遗传学知识,培养生物科学思想。

遗传学是研究生物遗传与变异规律的科学,它是生物科学的重要分支,遗传是生物性状或信息世代传递的现象。因为遗传的作用,一物种只能繁育出同种生物,正所谓“种瓜得瓜种豆得豆”。变异是生物性状在世代遗传过程中出现的差异现象,正是由于变异,生物的子代与亲代、子代与子代才会产生差异。

吴教授为学生们举了两个例子:蓝藻,是水华的原因,是距今35亿年最简单、最原始的单细胞生命体;香蕉,众所周知,因为是三倍体而没有籽,需要插植,固然保持了其口味,但由于丧失了遗传多样性,一旦有病毒入侵便会全军覆灭。因而遗传与变异是生物生存与演化的因素,遗传维持了生命延续、变异使得物种不断推陈出新。

遗传学早在古代便有了,现在的狗学名应为家狼。古代的人们挑选温顺的狼进行驯化,几代的积累下来,形成了现代的狗。同样,人们现在吃的玉米也是从黍类植物中不断挑选培养而成的。

19世纪中叶,修道院的神父孟德尔利用豌豆杂交实验提出遗传因子的概念、分离与自由组合定律。那个时期的主流遗传思想为泛生论,认为身体各部分都存在一种泛子,决定细胞分化和发育。泛子在血液循环汇集到生殖细胞,并传给后代。然而其漏洞在于,这种理论的沿局理论上应为趋同,即一个物种生物都相同,与现实中生物的差异截然相反,因而对于农民出身的孟德尔而言作出遗传学贡献是极其不容易的。他成功的因素在于从设计、实验到分析的思维,选择了合适的实验材料以及意识到生物的同一性与独特性。

1926年,摩尔根提出了基因论:基因确实存在,呈线性排列在染色体上且决定某一特定性状。他做了一个十分有名的实验——果蝇实验,质检例外果蝇的染色体组成,证明了遗传学基因存在,基因是突变单位,是功能单位,也是重组单位。

(撰稿:高二(2)班 冯运侄\摄影:何津焘\编辑:胡晨)

“上中-复旦导师制计划”化学微课程——你从哪里来——有机化学拾粟

2022年11月20日,张丹维教授为学生们带来复导化学方向的第一次课。

首先,张教授介绍了几年前某个广告中“我们恨化学”、“本品不含化学成分”等言论,但这些都是对化学的认识误区与偏见,化学在生活中无处不在。张教授又举了几个例子来阐述日常生活中的误区,比如,认为天然物不含化学品,或认为自然的物质就是尽善尽美的,或者是有功效的,但实际则不然。接着,张教授引用《说文解字》,指出化学就是变化之学,并讲述了葛洪的故事,介绍古代中国对化学的理解与认识。屠呦呦在《肘后备急方》中找到灵感,从而发现青蒿素对疟疾的作用并成功提取青蒿素,获得诺贝尔奖。然后,张教授开始介绍现代有机化学的发端。西方一些科学家认识到了动植物体内物质的特殊性,从而产生了有机化学。而后,维勒通过无机物反应得到了有机物,打破了生命力学说。随着时间推移,科学家们逐渐认识到了碳是四价的,碳呈四面体结构,也对有机化学有了更深的理解。张教授以阿司匹林的前世今生为例,讲述了科学家对有机化学认识的过程。从古希腊有关的记载,到现代有机初步合成水杨酸,再到清除研究阿司匹林生物功能的原理。

随后,张教授开始介绍有机化学基础知识。张教授分别介绍了异构现象、有机化合物的命名、杂化轨道理论等,为后续学习打下基础。

(撰稿:高二(9)班 袁昌昊\摄影:何津焘\编辑:胡晨)