“上中-复旦导师制计划”文学微课程——诗与画的区别

2022年9月18日,张岩冰教授以《诗与画的区别》为题开启了本学期第一次的中文微课堂,将学生们引入文学的殿堂。

张教授以莱辛的著作《拉奥孔》作为导入。本文作于启蒙时期,当时的文学潮流是理性,莱辛正是在此时提出了诗比文学重要的观点。同时,张教授也向我们展示了拉奥孔的雕塑。通过二者对比得出了以下观点:以哀号为例,“诗”可以将其完全地展示出来,而“画”却需以冲淡的手法来维护美。张教授又列举了《荷马史诗》等的事例来展示这二者的区别。诗是可以表现一切的,而画必须要展现视觉上美的内容。正因为诗与画表现美的方式不同,可以使人更好地留意生活,发掘美的不同表现形式。

(撰稿:高二(1)班 房新宇\摄影:杨嘉伟\编辑:胡晨)

“上中-复旦导师制计划”历史微课程——《三国志》与三国史

2022年9月18日,仇鹿鸣教授为学生们带来了复旦导师计划历史方向的第一节课:《三国志》与三国史。

仇教授首先提到了《三国志》以及三国历史的特殊性,并阐述了“分久必合,合久必分”的含义。接着,仇教授具体介绍了《三国志》的几个争议:谤史之谦、正统之争、记载过简。关于正统之争,教授分析了以曹魏为正统以及以蜀汉为正统的原因,指出:东晋、南宋等偏安南方的政权皆以蜀汉为正统,是为了强调血统;而以曹魏为正统者大都是由于曹魏强大的实力。随后,教授介绍陈寿所著的《三国志》十分简明,并指出裴松之的注解对《三国志》的重要价值。

仇教授介绍了魏晋南北朝长时间、碎片化的分裂,并将其与五代十国、两宋时期的分裂进行比较,指出魏晋南北朝时期分裂的彻底且持续时间之长。仇教授将西汉的布衣卿相与东汉家族政治相对比,指出东汉皇帝年幼,外戚、宦官专权的局面,分析了党锢之乱出现的原因,解释了士大夫先“家”后“国”的转变。

(撰稿:高二(9)班 袁昌昊\摄影:杨嘉伟\编辑:胡晨)

“上中-复旦导师制计划”外文微课程——学术写作之本

2022年9月18日,张家琛教授为学生们带来了外文方面的讲座。

在进行了简单的自我介绍后,张教授问了学生们几个问题:何为学术性写作?课题和论文之间又有什么区别?在他看来,这其中的区别在于学生自主选择想要研究的方向。之后,张教授向学生们介绍了几组课题常见词:“proofreading”,即寻指课题论文中的细小问题;“abstract”,即对文章内容的摘要。他强调学术论文要明确,有聚焦点,并且要有完整的结构,能够帮助读者了解学术课题。

关于为什么要学习Academic English Writing,张教授表示在当今时代,英语作为通用语言,许多论文的出版都需要用到英文,因而英文在不同领域都有分支,如生物方面英语、工程方面英语等。同时,学习这方面知识也为未来有出国留学意向的学生打下了良好的基础。

关于学术性写作的目的,张教授指出:是对研究成果的汇报,是对一个给出的问题的回复,是对人们都感兴趣的话题的讨论,是对他人论文的综述和延伸。对学生而言,他们的论文与专家的差别在于写作目的以及面向群体不同。学生写作是对内容的汇总,专家是进一步的探索与研究;学生面向的群体是导师,而专家面向的则是同一领域内的其他专家。

之后,张教授对学生们讲述了学术性写作的特点。在此类写作中,应尽量避免使用同样的字词,并会使用更为精准的字词来代替日常用语。如用“accelerate”代替“speed up”,用“maintain”“sustain”代替“keep”,用“sufficient”代替“a lot of”,用“provided that”代替“as long as”。

最后,张教授希望学生们能够通过这学期的六节课,了解学术论文的类型,学会选择自己感兴趣的课题并写出条理清晰的学术论文。

(撰稿:高二(2)班 冯运佳\摄影:杨嘉伟\编辑:胡晨)

“上中-复旦导师制计划”外文微课程——知识的本质与价值

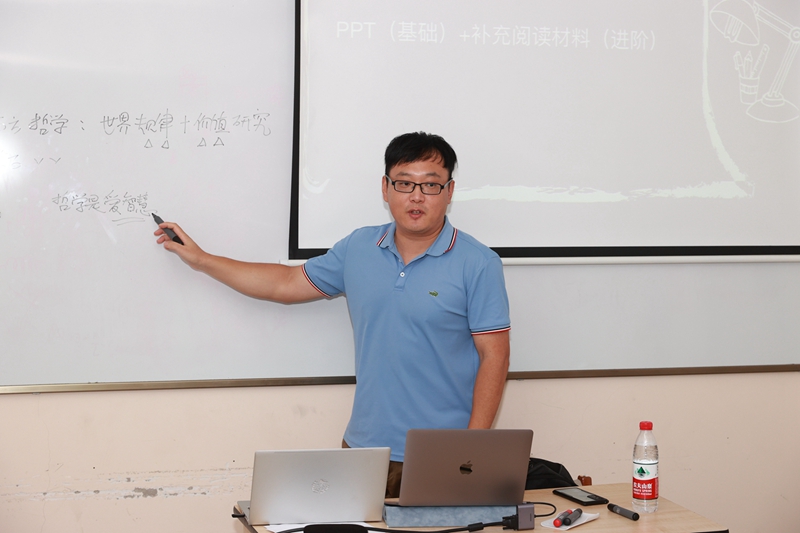

2022年9月18日,王聚教授给高二哲学方向的同学讲了一堂哲学的入门课。

第一堂课,他从知识论开始,通过哲学的内容来对知识一词下定义。对于怀疑论的介绍,王教授一系列发问“知识是什么?”、“到底有没有知识?”成功地引发了在座学生们的兴趣。

关于哲学的定义因人而异,有的学生认为哲学是一种研究自然规律与世界价值观的学问,王教授对其进行讨论和分析后给出了一个更为恰当的定义:哲学是对爱和智慧的研究。这里的智慧不是局限于我们日常生活中所谓做人的智慧或者知识的智慧等,更多的是一种超越性的智慧,也就是一种要能够看到事物本质的魅力。而爱,则存在爱的发出者和接受者,也就是“lover”和“be loved”。被爱者必然拥有一些爱的发出者所缺乏的东西,这样才会产生爱。

王教授的讲座让学生们收获颇多,结束时学生们对王教授报以热烈的掌声。

(撰稿:高二(9)班 李哲轩\摄影:杨嘉伟\编辑:胡晨)