在“双新推进”和“强基计划”的大背景下,为贯彻落实国家人才培养战略,体现高中育人方式的转变,上海中学以“大中学合作”为抓手,运用多种方式将学术型人才的培养与塑造工程不断纵深推进,2022年上海中学科技周系列活动-“复旦学术日”于5月24日在线举行。这场大型活动,既是复旦大学建校117周年校庆学术活动的延伸,更是“复旦大学-上海中学学术兴趣及素养培育的导师制计划”项目进一步深化合作的重要体现。

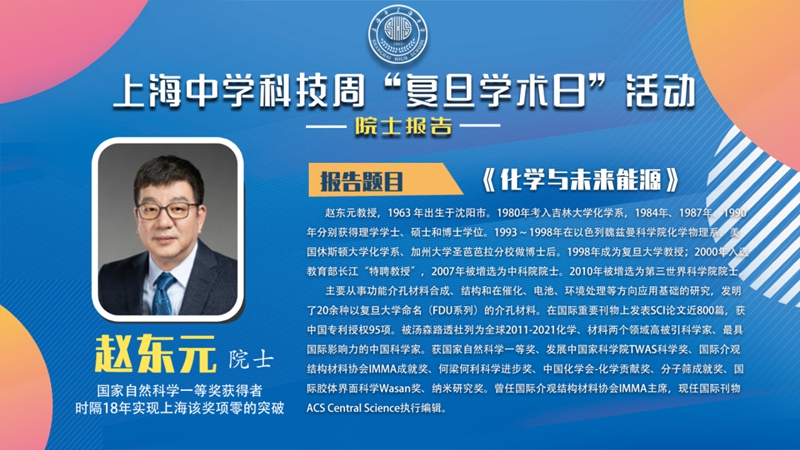

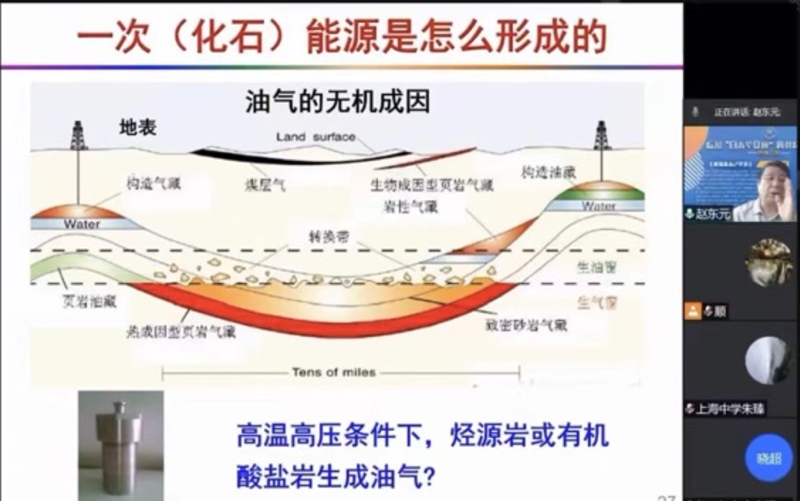

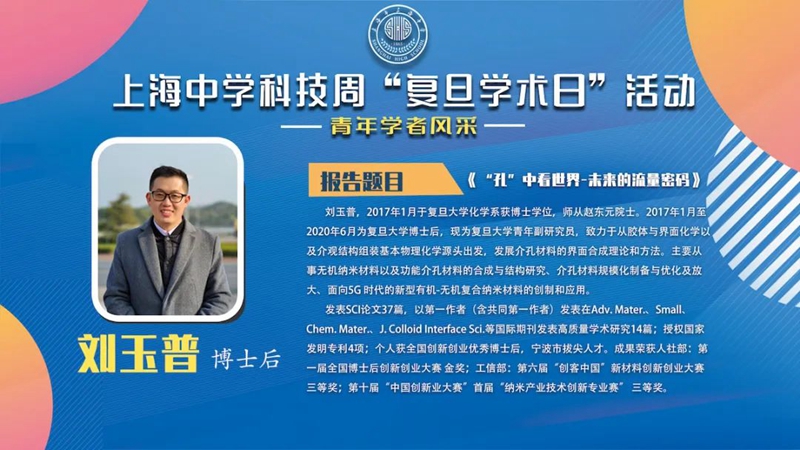

本次活动设立1个主会场报告和20个分会场报告。主场学术报告由2021年国家自然科学一等奖获得者、复旦大学化学与材料学院院长赵东元院士担纲。赵院士主要从事功能介孔材料的基础研究工作,发明了20余种以复旦大学命名(FDU系列)的介孔材料,实现了上海18年来国家自然科学一等奖的“零突破”。赵院士在《化学与未来能源》的学术演讲中,以化学对人类与社会发展的巨大贡献作为铺垫,重点介绍了未来能源的转化、存储和利用,以此点燃学生们头脑中的火种,激发内在的潜能,释放无穷的力量,在未来的征途中脚踏实地、志存高远,担负起民族兴旺的重任。

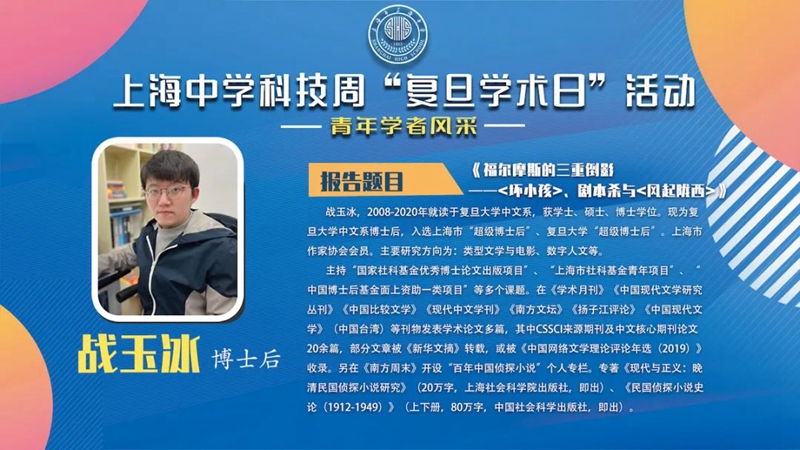

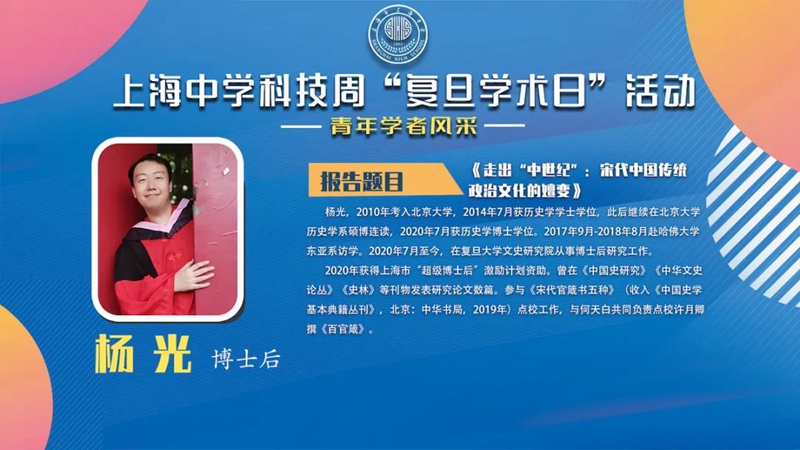

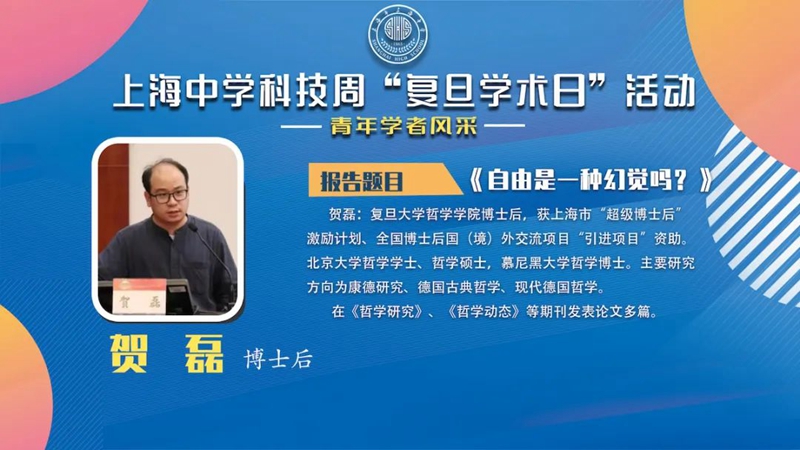

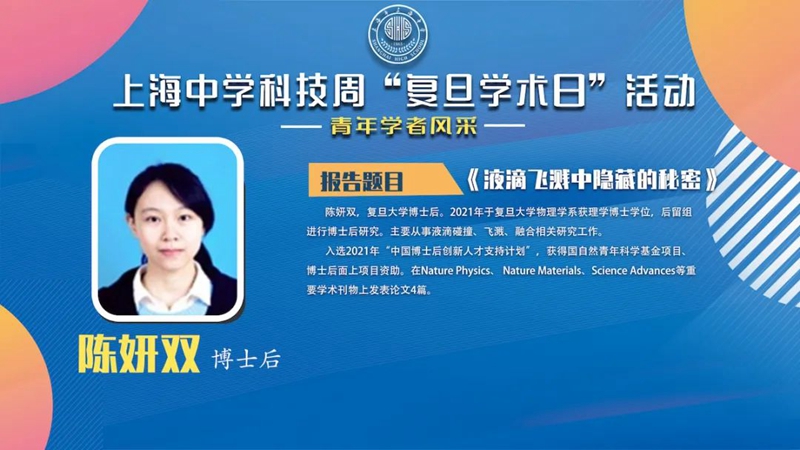

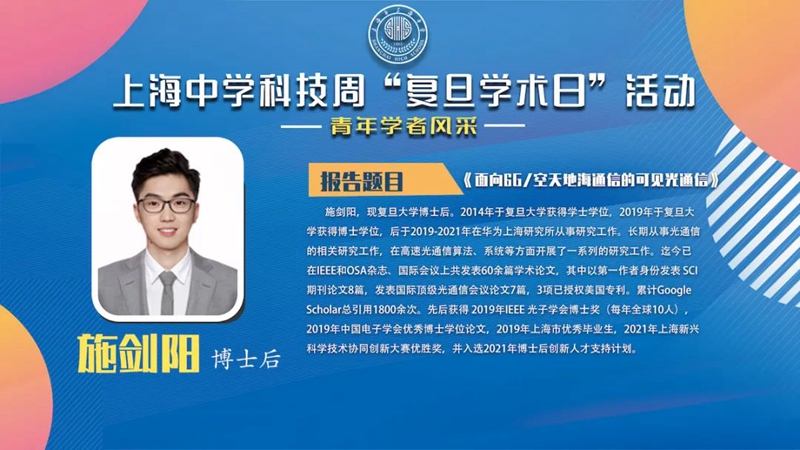

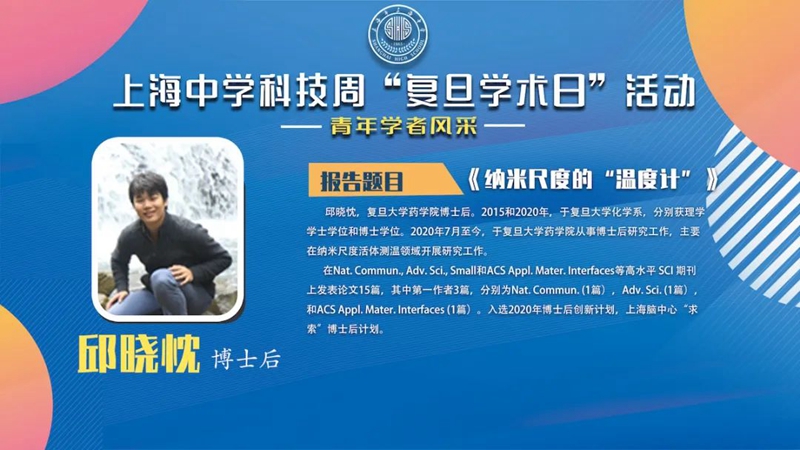

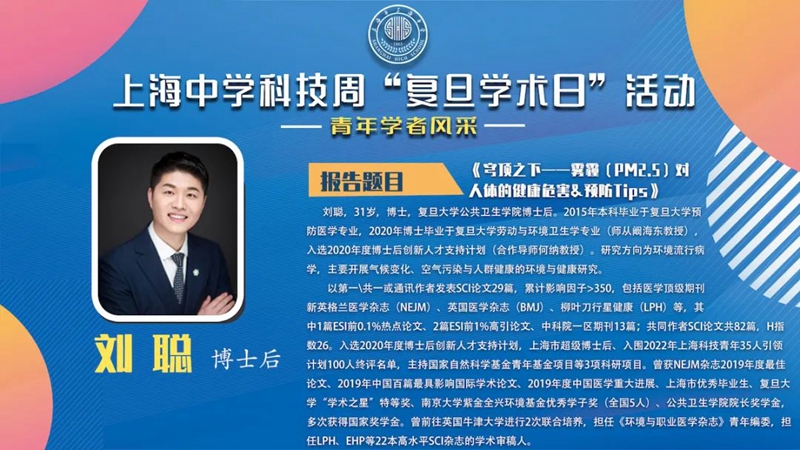

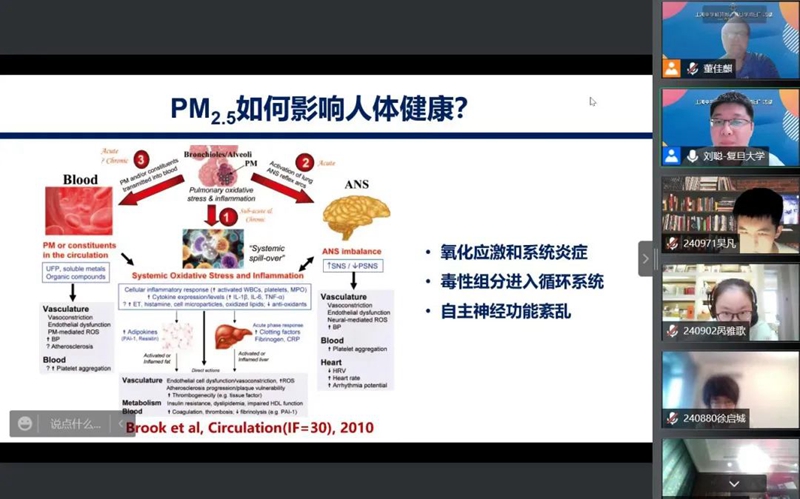

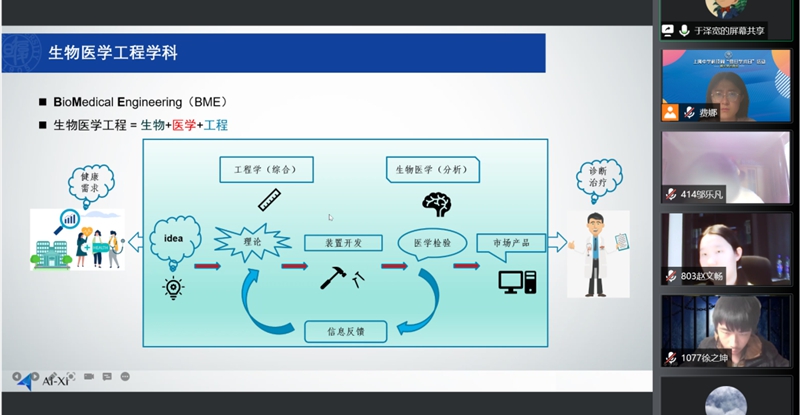

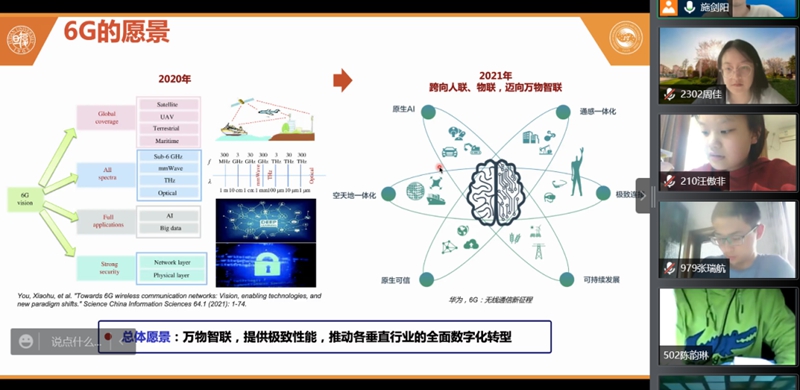

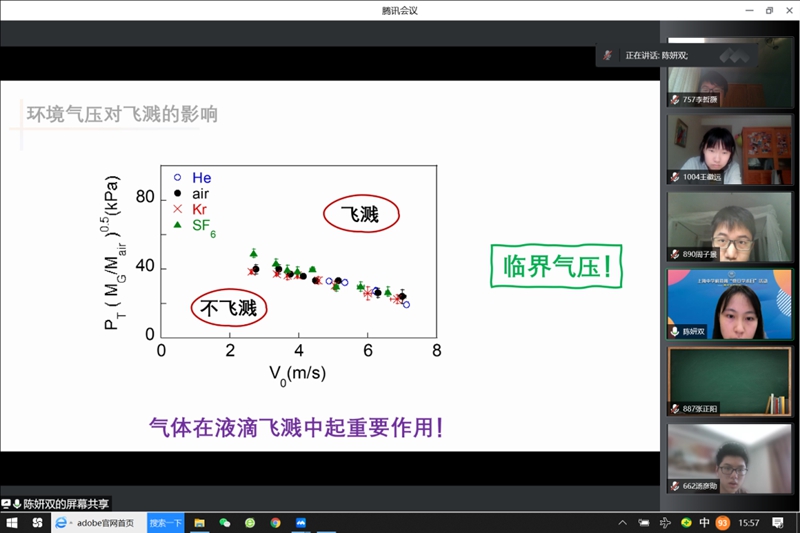

分会场的学术报告则由代表复旦大学数千名博士后的20位青年学者主讲,基本上覆盖了自然科学、新工科、医学以及人文、社科等各个专业领域。在各学科领域拥有突破性科研成果的20位博士后,以他们渊博的学识、深厚的功力、独到的见解以及严谨的治学态度向上中学子展示了各自的学术风采和景致,让学生们在学术海洋的遨游中产生无穷无尽的遐想。尔后,学生们通过与青年专家的积极互动,也进一步加深了对相关学科的兴趣,更有学生表示未来希望能投身相关领域的科研工作。

高二年级袁嘉昱同学表示讲座《身边的网络空间安全》从黑客的视角带学生们检视了现在网络上的众多漏洞,并介绍了不断进化的守护方法,从中看到了未来在网络空间安全领域的无限可能。高一年级魏兰沣同学表示讲座《脑疾病与药物研发新策略》使其对神经退行性疾病有了更全面的了解,拓宽了课本上的知识,加深了对于人类神经系统以及基因运作机理认识。高一年级吴桐同学表示听完讲座《什么是数字人文》的第一感觉就是很震撼,对新闻学学科有了全新的认识,尤其是关于图片处理的部分令其印象比较深。高二年级顾晨菲同学表示讲座《一起向未来—重新认识管理的价值》使其认识到管理学是为具体实践提供方法论,只有在充分了解事件的情况下,管理学科才能作为一种便捷的工具帮助我们的生活和工作。

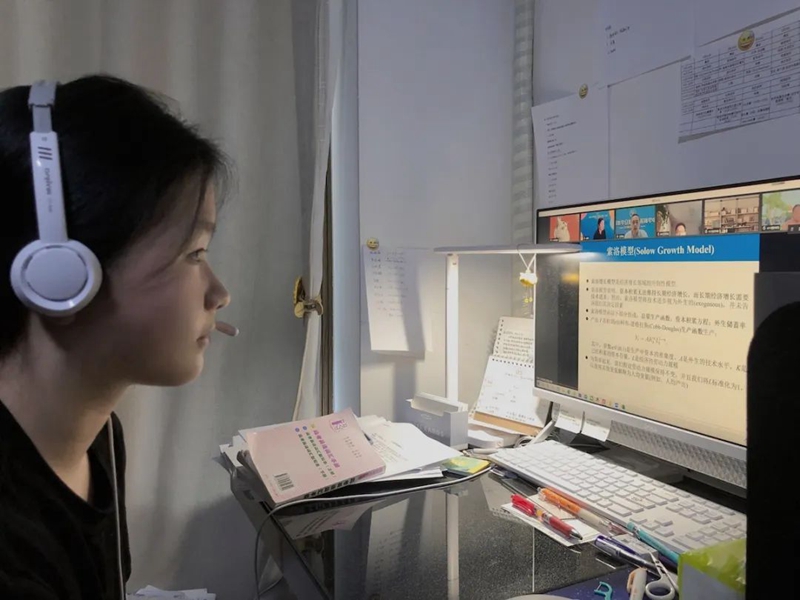

由于受到疫情影响,本届“复旦学术日”只能在线上进行。从赵东元院士到20位学术新秀,从两校主管领导、部门到具体组织者,大家都倾心投入,精心筹划,使得今年的“复旦学术日”活动的学术性更强,学科覆盖面更广,对学生的志趣引领作用更明显,全体上中师生给予了高度评价。“复旦学术日”活动,是复旦大学为了更好地发挥大学科技教育资源汇集的优势,并通过大学与中学衔接的路径来引领基础教育综合改革,探索建构研究型学术人才的早期培育机制,期待有朝一日结出丰硕之果。

(文字:张智顺\照片:学生、家长、班主任\编辑:胡晨)