12月8号星期三的发展课上,来自复旦大学微电子学院的蒋玉龙教授在先棉堂辅楼给全体高二学生带来了有关集成电路的精彩讲座。

(蒋玉龙教授)

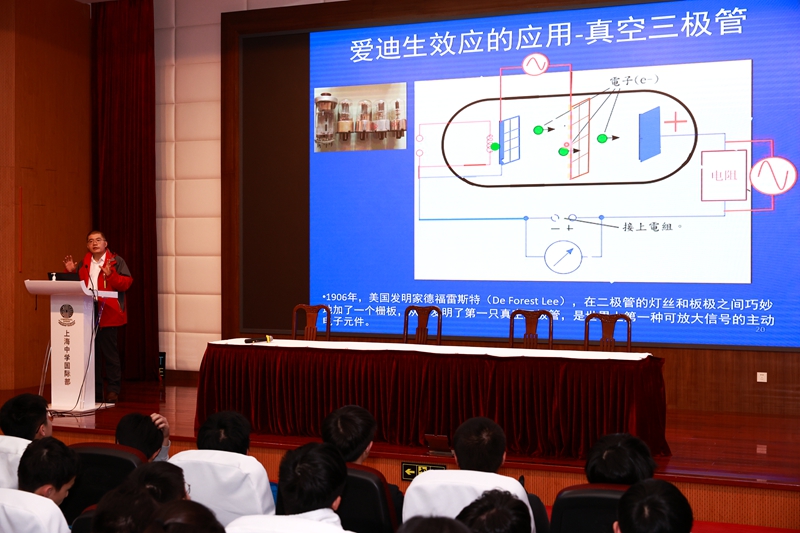

(讲座现场)

蒋教授从高中物理知识入手,简单地解释了集成电路的基本单元——晶体管的工作原理。随后,他联系现实,介绍了IC在iPhone13与iPad Pro中的应用,令我们吃惊的是,这些功能多样的90纳米级器件比直径100纳米的新冠病毒还要小!随着讲座的深入,我们了解到IC的“前世”源于爱迪生研究电灯时发现的热电子发射效应。之后,人们应用这一效应发明了整流器并改良成为真空三极管。1946年,以真空三极管为基本单元的第一台电子计算机在美国诞生,10年后,复旦大学研制出中国第一台计算机。为了解决真空三极管灯丝易断,耗电,发热的问题,人们又发明出用硅为材料的“猫须”晶体管,与场效应晶体管,朝着芯片高集成低功耗的方向迈出了重要的一步。此外,蒋教授还向我们介绍了芯片设计与制造的重要设备——光刻机,而他对于逻辑运算的硬件实现,如取反、加减等的电路连接的精炼描述则让同学们惊叹连连。最后,蒋教授总结了目前国内外集成电路发展的现状,提出了目前业内人才缺乏的困境,向同学们传递了殷切的期待。

(蒋教授讲解真空三极管)

经过这短短40分钟的讲座,同学们不仅对芯片的设计制造流程有了初步的了解,还明确了未来投身科研,科技报国的志向。这一技术融合固体物理,材料学等基础学科,于我们每一个人都将是一片广阔的天地。

(撰稿:高二10班 杨子悦\摄影:杨嘉伟\编辑:胡晨)