“复旦导师制计划”系列讲座之《说句心里话》

5月16日,来自复旦大学医学院的教授兼中山医院主任医师程蕾蕾老师来到上海中学,为同学们带来了一堂生动有趣的心内学生物讲座。程教授不仅医术高超,还有诸多名著,她的到来使学校蓬荜生辉。

程教授阅“心”无数,经验丰富,用形象而准确的语言,配上视频与图片,使深居体内的心脏栩栩如生地展现在同学们面前。教授使用比喻的修辞手法,心脏好比成了装修的家庭,每个部件都必须由特定的“木工”“泥水工”等组成,于是平日令人闻风丧胆的“冠心病”“梗塞病”,就好像是一个特定之处的“怠工故障”所致。一些平日像是晦涩难记的生物常识,都活灵活现地展现在了大家面前。

接着,程教授深入剖析了心脏的各个精密结构,并针对一些常见的心脏疾病给大家做了科普。心绞痛,心肌梗死,这些灾难似乎与同学们都十分遥远,但其实又不可小觑。“头顶以下,脚顶以上”都是可能心绞痛的位置,稍有不慎便可能有很大危险。教授用几组数字让大家对这些问题重视起来。尤其如工作辛苦的老师、长期危坐的白领,一定要多休息,合理膳食,一旦有症兆要及时就医,“等”就是高血压、高风险的根本祸首。

不仅要会“治疗”,还要都“知晓”。中国人口众多,各疾病的发病也层出不穷,讳疾忌医、或胡乱自治是最危险的行为。经过本节课的讲解,同学们不仅了解了不少前所未闻的知识,更端正了医学态度素养,不少有志于生物的同学也为老师竖起了大拇指,有热心的同学还欲提醒老师注意休息、表达关心。讲座结束时,大家用最热烈的掌声表达了对程教授的真挚感谢。

(撰稿:高一(10)班郭诣丰\摄影:狄确\审稿:胡晨)

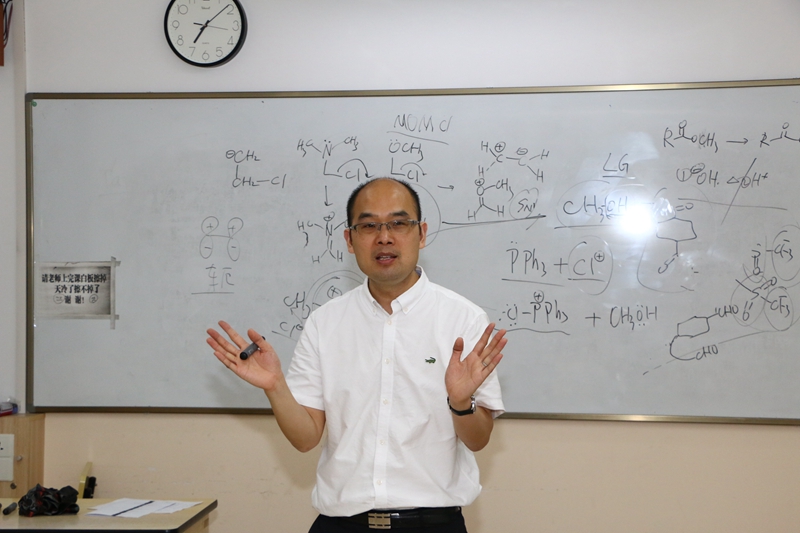

“上中-复旦导师制计划”化学微课程——醇的取代和氧化

2021年5月16日,来自复旦大学的孙兴文教授为同学们带来了化学方向的第三次微课。本节课程主题为:醇的取代及氧化。本节课紧承前两次课程内容展开。

在课内化学的学习中,同学们已对卤化烃的羟基取代有了认识,然而对醇如何通过取代转化为卤代烃的过程却不甚熟悉,这是由于相对于卤素原子而言,羟基并不易离去,要将羟基顺利转化为中性分子离去,需要用到氯正离子与三苯基膦。孙教授带领着同学们追寻各位诺将获得者的脚步,将这一复杂过程讲得深入浅出。

接着,同学们进入了下一环节——醇的氧化的学习。从原理上讲,所谓醇、醛的氧化都是消去反应(因为生成了π键),以醇与溴水反应为例,水扮演碱的功能,原子提供共价,从而生成氢溴酸和羧酸。虽然从宏观上看不出明显现象,但从机理上讲确实可理解、可扳倒、可支配的。

本节课难度较大,但孙教授以其标志性的幽默诙谐和本质的演说,使同学们受益匪浅。

(撰稿:高二(9)班薛志恒\摄影:狄确\审稿:胡晨)

“上中-复旦导师制计划”生物微课程——勇敢创新,筑梦未来

2021年5月16日晚,来自复旦大学生命科学学院的卢宝荣老师带来了一场精彩的微课程。他带领同学们领略艺术之美的同时,与同学们积极互动,启发同学们发掘艺术之中的创新思维,同时寄希望于同学们坚定目标,不断探索。

卢老师先带领同学们听音乐,邀请同学们分享关于音乐的不同见解。应玥同学分享了她喜欢的说唱歌曲《她和她和她》。应玥同学分享了这首歌出自的一档综艺节目,去年夏天的《说唱新世代》。这档节目把一种比较地下和小众的音乐形式带到了大众面前,其中有很多听感很好同时内容和思想也很吸引人的作品。《她和她和她》这部作品的旋律抓耳,讲述了女性在社会中的许多现状。同学们听了之后都非常有感触,在欣赏音乐的同时产生了关于社会现实的思考。

从古埃及壁画的正面律,到乔托时代的透视技法,从现实主义画家米勒的《拾穗者》,到爱德华·马奈的进一步创新,再到莫奈的印象派著作《日出·印象》、梵高,高更、修拉等等,卢老师带领我们欣赏各个时代的艺术美术作品,思考时代发展过程中,画家们的创新思想从何而来,发展方向朝和走去。同学们跟随老师的步伐,在艺术的天空中徜徉,寻找艺术、创新与科学之间的关联之处与相同点。之后,卢老师将毕加索与爱因斯坦相比较,与同学们一起讨论了毕加索挑战自我的过程中,逐渐开始挑战周边的条条框框,挑战艺术界的规则,最终在不断奋斗的高产画家生涯中取得了成功。因此,毕加索也是唯一一位在世时作品就已经被收入卢浮宫的画家。同学们认真思考了画家们的创新历程,在惊叹于艺术家的作品栩栩如生的同时,学习了科学发现的创新思维与艺术发展的相通之处。

这一堂课上,卢宝荣老师深入浅出的讲解让同学们深刻的体会到了科学中的创新与艺术中的创新有许多相似想通之处。同学们在聆听音乐的过程中了解艺术家们的生平故事,同学们看到那一个个鲜活的生命创造出了人类历史上光辉闪耀的奇迹。这堂课的学习让同学们能够在发掘世间真善美的过程中,启发批判性的思维,为人类社会的前进与科学技术的发展尽自己的力量。

(撰稿:高二(6)班王力桐\摄影:狄确\审稿:胡晨)

“上中-复旦导师制计划”物理微课程——MATLAB与统计物理

2020年5月16日,参加复旦导师计划且选择物理方向的同学们在上海中学工程楼聆听了盛卫东教授为他们带来的讲座。本节课的主要内容是多粒子碰撞的计算机平台的软件模拟。教授将结合理论推导与程序编写,带领学生一步步解决该问题。教授首先由一维完全弹性碰撞的模型入手,阐明解决碰撞问题的基本思维与方法,而动量、动能守恒。接着将结论扩展到二维空间,并列出麦克斯韦速率分布的收入分配。同学们在教授公布结果之前猜想可能的结果,了解了这个模型的意义、价值。下半节课,教授讲解了“自然科学起源的探讨”,而用教授的“一家之言”串讲了物理史,其中,教授介绍了李约瑟之间,李约瑟的回答以及教授本人的评述,使同学们对于“自然科学为什么没有发生在中国?”这个问题有了更加深入的思考。对于古代的科举制度和如今的高考,教授指出很难同时满足“公开、公平、公正”。本次微课使同学们受益良多。

(撰稿:高二(9)班潘祉名\摄影:狄确\审稿:胡晨)

“上中-复旦导师制计划”数学微课程——《素数的性质》

2021年5月16日,复旦大学数学科学学院的楼红卫教授为我校高二学生开展了第三次数学微课程,主要内容是关于素数的性质。楼教授首先由一个欧几里得《几何原本》中的经典问题——素数无限多问题引入,并让同学们思考此问题的推广结论,培养同学们运用已知方法解决问题的能力。接着楼教授介绍了费马小定理的两种证明方法,其中分别涉及了数学归纳法和前两节课讲过的群的思想。通过将其与欧拉定理这一推广定理进行比较,使同学们能更好地理解两者,并体会“自己给自己找问题”的数学研究思想。然后,楼教授从“域”的概念出发为同学们介绍“逆”的概念,并介绍有趣的威尔逊定理,短暂的休息后,楼教授进入了下一个板块的讲解——r次剩余。首先由观察到的现象得出猜想:r次剩余的数目相等,然后给予证明,楼教授向同学们诠释了“先猜后证”的研究方法。随后,楼教授先后介绍了阶与原根的概念,相关定理的证明与应用,这部分内容难度较大,理解起来难度较高,教授尽量详细地给同学们讲解,为同学们的理解省去了很多麻烦,并且以寻找绝对假素数为例向同学们展示费马小定理,原根的应用。最后,教授拓展性地讲解了勒让德符号与二次剩余的相关知识。楼教授的课程知识密度极大,给同学们带来很大的收获,他授课思路清晰,逻辑周密,善于培养同学们的数学思维,举的例题恰到好处,能锻炼同学们对知识的运用能力,把高深的知识阐释的清晰易懂,能激发同学们研究数学的兴趣。

(撰稿:高二(9)班吴乐鸿\摄影:狄确\审稿:胡晨)